この記事では、建築学科や建築業界でよく用いられているレンダリングソフトについて、その概要やできること、そしてその具体的な学び方について解説します。

概要

レンダリングソフトとは?

建築のモデリングデータを作成して、それを印刷したり、プレゼンボードやポートフォリオに貼り付けるためには、3Dのモデルデータを画像化する必要があります。

ところがモデリングソフトというのは、作成したモデルの質感やその空間が持つ空気感、もっと具体的に言えば光の反射・散乱といった、複雑な付影処理(シェーディング)を計算する機能を持っていません。

そのため、モデリングソフト単体でCGを作ると、光の陰影がのっぺりとした、安っぽいCGになってしまいます。

そこで作成した3Dモデルデータを出力するときには、モデルデータに付属する質感のデータや光源の条件をもとに、より現実世界の光の乱反射を正確に計算し、リアルな質感や空気感を表現する一連の演算処理が要求されます。

この処理作業のことを「レンダリング」と呼び、映像・ゲーム・建築など3DCGを扱う業界でよく目にする単語の一つとなっています。

レンダリングソフトで、できること

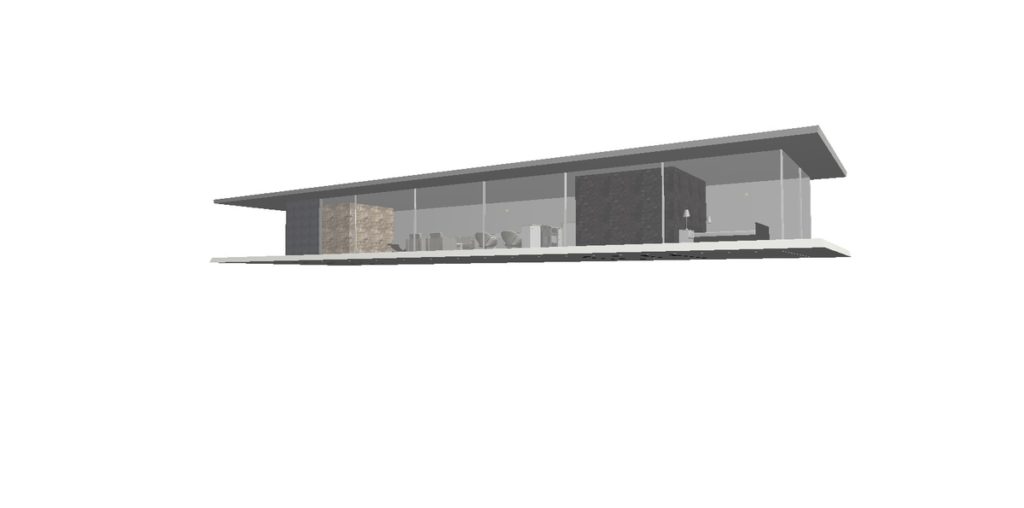

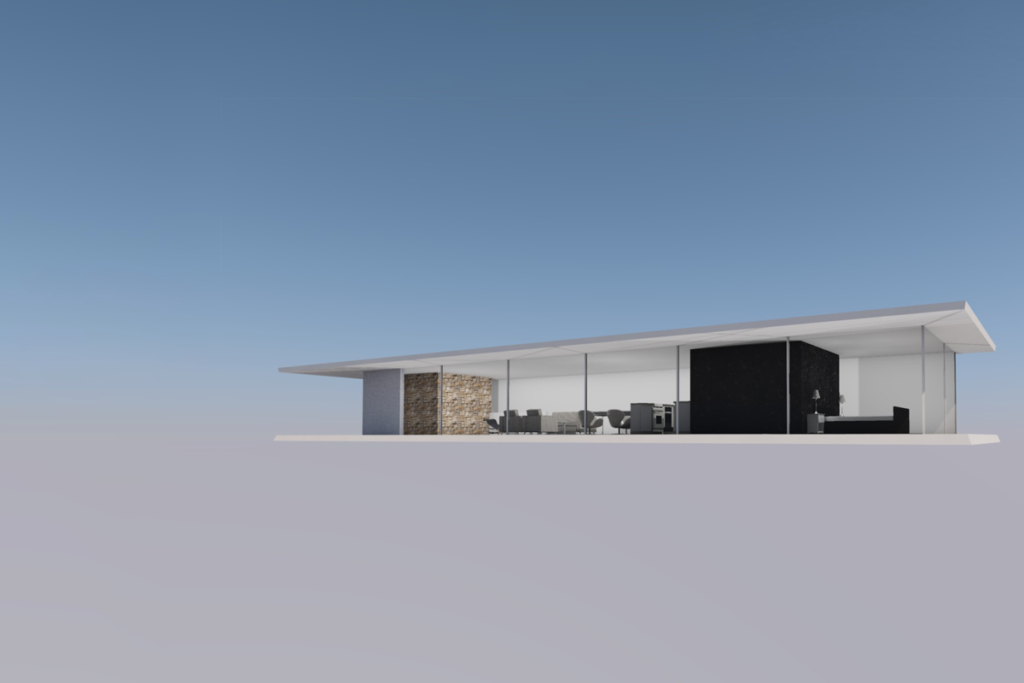

モデリング→レンダリング→レタッチという工程を、実際の画像もあわせて見ていきましょう。

上記のデータは、同じモデルデータのレンダリング前後です。

この通り、レンダリングなしでも3Dモデルを画像として出力することは可能なのですが、光の散乱や反射など複雑な計算を大幅に省略した画像しか出力できません。

そのため、どれほど高級なモデリングソフトを使っていても、レンダラーが無いとものすごくチープなパースになってしまいます。

逆に、レンダリングの質が良ければ、木材や石の質感、ガラスの反射や屈折、朝もやや夕焼けの空気感など、さまざま空間体験を見るものに連想させる、フォトリアルなグラフィックを作ることができるようになります。

ちなみに、建築業界ではPCを使ったレンダリングが最も一般的ですが、鉛筆や顔料によって色を塗り、シャドウやハイライトを表現するアナログ作業もレンダリングの一種と言えるでしょう。

例えばカーデザインやプロダクトデザインの業界では、スケッチの線画にコピックで色や陰影を付ける作業に対し、「レンダリング」と称することがあります。

学習の優先度

レンダリングはその性質上、まず3Dモデルを作成することが前提の技術であるため、必然3DCADやBIMソフトに熟達していることが前提となります。

レンダリングソフトの入手方法・購入プラン・価格(2020年4月現在)

一口にレンダリングソフトといえども、そこには

- 画像にレンダリング

- 動画にレンダリング

- リアルタイムでレンダリング(ゲーム・VRなど)

など最終的な成果物の媒体に応じて種類があります。

建築業界では主に一番上の画像へ出力するレンダリングが最も採用されています。

もっとも、近年動画メディアやVRを活かした建築プレゼンテーション・設計計画作業も重要視されていることから、これからは学生にもより広範囲・高機能なレンダリングソフトの学習が求められるでしょう。

建築学科で特に利用されている(これから注目を集めそうな)レンダリングソフトは多数ありますが、この記事では主に下記のものを解説します。

- 標準レンダラー

- V-ray

- Lumion

- Flamingo

- twinmotion

標準レンダラー

有名なモデリングソフトには大抵、標準でレンダリング機能が搭載されています。

- Revit : Autodesk Raytracer

- ARCHICAD : Cine Render

- Rhinoceros : Rhino Render/Rhino cycles

まずはこうしたレンダリング機能から利用をはじめて、これらに満足できなくなった段階で外部のレンダリングソフトを導入するのが好ましいかと思います。

V-ray

- 価格(for_SketchUp):年間39,500円/買切り86,000円

- 価格(for_Rhino):年間39,500円/買切り86,000円

- 価格(for_Revit):年間35,750円/買切り71,500円

- 公式サイト:V-ray

レンダリングで最も有名なソフトだと思います。

プラグイン形式で各ソフトにインストールすることで、高品質なレンダリングを実装できます。

シェア的にも機能的にも申し分ないソフトですが、価格面から学生での利用は困難かと思います。

LUMION

Macに対応していないものの、こちらも建築学科で比較的よく使われているレンダリングソフトとかとおもいます。

レンダリングソフトで学生版が無料なものは貴重なので、使っている学生は多いと思います。

というか、学生でレンダリングソフトを入手するならこれ一択かもしれません。

Flamingo

FlamingoはRhinocerosを制作しているRobert McNeel&Associates社が作成している高品質レンダリングソフトで、Rhinocerosのバンドル版を購入するとプラグインとして同梱されてきます。

実はFlamingoを購入しなくても、Rhinocerosには標準レンダラーが搭載されているのですが、テクスチャのレパートリーが極端に少ないなどプロ仕様では無いことから、こちらもしばし購入されています。

twinmotion

- 価格(教育版):無料

- 価格(永久ライセンス):$499(現在50% OFF)

- 公式サイト:twinmotion(要無料会員登録)

ゲームエンジンであるUnreal Engine4の描画機能を利用した、いま建築学科で最も注目を集めているレンダリングエンジンです。

動画やVRでのレンダリングにも対応しており、価格も非常に廉価であることから、いま爆発的に人気を集めているソフトです。

学ぶために必要なもの

PC

当たり前ですが、PCソフトなのでPCが必須になります。

PCの選び方に関しては、下記の記事を御覧ください。

【予算20万円以下】Q. 建築学生におすすめのPCを教えてください。

【予算20万円以下】Q. 建築学生におすすめのPCを教えてください。

また3Dモデルのレンダリングにあは、より高度なグラフィック処理が要求されるため、独立グラフィックボードの搭載が必須となります。

そのため、下記の2記事も確認し、グラフィック性能に関する基礎知識を持っておくとベターです。

建築学生におすすめのPCの選び方|グラフィックボードに関する補足

建築学生におすすめのPCの選び方|グラフィックボードに関する補足

建築学生が買ってはいけないノートPCの特徴

建築学生が買ってはいけないノートPCの特徴

モデリング系ソフト

こちらも言わずもがなですが、レンダリングするための3Dモデルを作るソフトも必須です。

3DCADやBIMソフトの学習については、下記の記事を御覧ください。

建築学生のための、3DCAD・BIMソフトの学び方

建築学生のための、3DCAD・BIMソフトの学び方

過去の設計作品

また、いきなりソフトの使い方から学び始めるよりも、まずはアナログでもいいので自分の作品を作っておくことをおすすめします。

まず創作における上達のコツは

- 作品を作る

- 作品を発表する

- 技術を身につける

- 1に戻る

のサイクルにあります。

しかし、独学で何かを学んでいると「3.技術を身につける」ばかりに時間を費やしがちになり、代わりに「1.作品を作る」や「2.作品を発表する」という工程がおろそかになることが非常によくあります。

まだ設計課題が出題されていない一年生の方は、下記の記事も参考にしつつ、自分なりの設計をまずは作ってみることをおすすめします。

「作りたい建築が無い」という建築学生に送る、建築設計のトレーニング帳

「作りたい建築が無い」という建築学生に送る、建築設計のトレーニング帳

エスキスの手順・設計課題の進め方が解説された、建築学生向け書籍まとめ

エスキスの手順・設計課題の進め方が解説された、建築学生向け書籍まとめ

学習方法

正直なところ、レンダリングソフトは「慣れ」によるところが大きく、教本やYou Tubeの動画でも学べるのはせいぜいソフトの基本的な使い方までだと思います。

大事なのは、まずはモデリングした設計作品をレンダリングソフトに読み込ませて、パラメーターをいじって試行錯誤すること。

いきなり「正しい使い方」や「思い通りにレンダリングするコツ」の様なものを求めるのではなく、一つ一つ自分で実験をしながら、あなた好みのやり方を探していきましょう。

(例えば、レンダリング結果が明らかに暗すぎるなどの場合、Googleで検索した方が早いと思いますが)

まとめ記事

レンダリング?レタッチ?お洒落でリアルな建築パースを作るための基礎知識

レンダリング?レタッチ?お洒落でリアルな建築パースを作るための基礎知識

建築学生のための2次元CAD・3次元CAD徹底比較

建築学生のための2次元CAD・3次元CAD徹底比較