はじめてポートフォリオを作ろうと考えた建築学生のための記事です。

ネットや書籍で「ポートフォリオの作り方」を調べると、大抵の場合

「面接を突破できるポートフォリオ!」とか、

「読み手に伝わるレイアウトのコツ!」とか、

「あなたの魅力を最大限に発揮するには?」とか、

そういうかなりハイレベルな次元の書籍や情報やノウハウばかりが見つかります。

が、この記事ではそういう小難しい話はとりあえず抜きにして、

「学生が自分の活動をコンパクトにまとめるための、便利な手段やサービス」の紹介を中心にしたいとおもいます。

1.ポートフォリオとは?先輩たちの見本を見てみよう

ポートフォリオとは、建築学科では大抵の場合「自分の作品をまとめた冊子」という意味で使われている単語です。

「作品集」という言い方をしてもわかりやすいでしょう。

なぜ建築学生がポートフォリオを作るかといえば、基本的には実力を他人に示す目的で作られます。

つまり、大学院試験や就活における面接に際し,たんなる口頭試問や筆記試験だけでは伝えきれない実力や努力をアピールするために作成するようなシチュエーションです。

あるいは、「自分は建築学科でこういうことを頑張ってきたんだ」と、自分で振り返ったりする意味でも、建築学生にとってポートフォリオ作成は重要な存在と言えるでしょう。

しかし、その「まとめ方」は人によって千差万別。

そこで、初めてのポートフォリオ作成に当たっては、まずは代表的な建築系ポートフォリオの見本を探すところから始めるのが良いでしょう。

以下、、代表的なポートフォリオを見ることができるwebサービスや書籍を紹介します。

見本を探す①:ポートフォリオ系WEBサービスを見る

ポートフォリオを見るサイトとしては、まずissueなどが有名です。

建築系の学生が作るポートフォリオを見てみたいという方は、まずは下記サイトを眺めるのがいいのではないでしょうか?

国内では、ViViViT(ビビビット)も有名です。(ただしこちらは建築系作品少なめ)

見本を探す②:ポートフォリオ事例集書籍

また、書店やAmazonで探せば、学生向けのポートフォリオ集書籍がいくつか販売されています。

収録事例のほとんどが広告系・イラスト系・ゲーム系ですが、非建築系のポートフォリオからも学べることはたくさんあります。

例えば下記の書籍は、空間・建築・インテリア系の事例が3~4例程度掲載されています。

こうした書籍やサイトを参考にしながら、作りたいポートフォリオのイメージを固めましょう。

見本を探す③:先輩や同期に見せてもらう

あとは一番基本的な方法として、あなたの学校やバイト先などで知り合った友人や先輩に、ポートフォリオを見せてもらうという方法です。

2.ポートフォリオの形式・製本方法を知ろう

どんなポートフォリオがあるのかがわかったところで、次は自分が作るポートフォリオの具体的な完成形をイメージしていきましょう。

まず一口にポートフォリオと言っても、その製作目的は下記の通り様々です。

- 自分の作品の振り返りや分析のため

- 成長を実感し、今後の成長のモチベーションを高めるため

- 知人や友人、たまたま知り合った業界人に、自分をアピールするため

- 大学院試験や入社試験での面接に利用するため

そして目的が多様になれば、その手段も当然多様なものになります。

ポートフォリオには、ペライチの非常に簡易的なものから、本格的な冊子上のもの、電子媒体・紙媒体とさまざまなスタイルがあり、目的に即した適切なまとめ方を選択することが重要になってきます。

例えば、「設計課題が終わるたびに定期的に作成し、自分の設計作業の方針を確認する」といった個人用のポートフォリオには、毎回毎回時間やお金をかけるわけにも行きません。

このような目的の場合には、データの出力や印刷・製本がお手軽で、かつ低予算で行える製本・編集方法が合理的です。

逆に、本格的に自分の能力を他者にアピールし、認めてもらう場面では、手間暇や予算をかけたポートフォリオを準備すると好印象なことも多いです。

かといって大企業の面接など「大量のポートフォリオ」が届く現場では、あまり特殊なフォーマットのポートフォリオは却って迷惑になったり読んでもらえない可能性も出てきます。

そこでこの章では、様々な「自分の作品をまとめるための様式・フォーマット・サービス」として、

- フォトブックサービス

- デジタルポートフォリオサービス

- A3ポートフォリオ

- クリアファイル綴じ

- コンビニ製本(中綴じ製本)

- 印刷製本業社

の6つを紹介し、それぞれに対し

- 製作の手軽さ:スマホだけで作れる、印刷費が安いなど、作るのが容易いか?

- 自己満足感:出来上がりの品質が高く、完成してテンションがあがるか?

- 見てもらいやすさ:面接以外の場面でも、手軽に他人に共有しやすいか?

- 面接での利用頻度:就活や入試において、よく使われている方式か?

という4つの軸で評価・分析をしていきたいと思います。

簡易的なポートフォリオの作り方 2選

まずは、就活や面接で使うためのものではなく、ちょっとした知り合いに自分の活動を紹介したり、自分の活動を反省するのに使える簡易的なポートフォリオサービスについて紹介します。

- あまりハイスペックなPCを持っていない

- グラフィック系ソフトの扱いに習熟していない

- 面接などで使うのではなく、自分で作品を振り返るためのまとめに使いたい

といった人におすすめな、ポートフォリオ形式といえるでしょう。

簡易的な形式①:フォトブックサービス

- 製作の手軽さ:◎

- 自己満足感:◎

- 見てもらいやすさ:◯

- 面接での利用頻度:△

最初に紹介するのは、各種大手印刷会社が展開する「フォトブック」サービスについてです。

DNPフォトブック【DreamPages】 ![]()

スマホ・パソコンからカンタン注文フォトブック【アイプリ】 ![]()

これは本来、子育て世代、ペットを飼っている方、旅行好き、をターゲットとしたサービスで、家族写真や思い出の写真を送るだけで、簡単に製本されたアルバムを作れるものです。

しかし、掲載する図版は、必ずしも家族写真やペットの写真である必要はありません。

- 図面

- スケッチ

- 模型写真

などの画像データを送れば、高画質印刷で出力されたあなたの作品が、ハードカバー製本された状態で手元に届くのです。

筆者は2年生-3年生ごろまでは、設計課題ごとにこうしたフォトブックによってA5サイズの小冊子としてまとめて、定期的に自分の作品をみかえすようにしていました。

その頃はまだIllustratorやInDesignがあまりうまく扱えなかったこともあり、最小の労力で作品を記録する手段としては、これが最適だったからです。

無論、

- レイアウトの自由度が低い

- あまり長文を載せられない

- 図面の縮尺を調整できない

- 企業ロゴを消せない

など、さまざまな点において自由度は低い手法です。

特に入社試験や入試に提出するポートフォリオとしては、内容を自由にカスタマイズできない点が大きなネックとなります。

そのため、IllustratorやInDesignが使えるようになれば、特に利用するメリットはなくなるといえるでしょう。

しかし、まだデザインソフトの扱いに長けていない学生が、模型写真やスキャンしたスケッチをコンパクトに保管し,いつでも読み返したりするにあたっては、非常に便利なサービスではないでしょうか?

簡易的な形式②:デジタルポートフォリオサービス

- 製作の手軽さ:△-◎

- 自己満足感:◯

- 見てもらいやすさ:◎

- 面接での利用頻度:△-◯

次に紹介するのは、オンライン上で作品を整理・公開できるWebサービスです。

漫画・イラスト・デザイン・WEB・プログラミング業界と異なり、建築業界では学生のオンラインポートフォリオはそれほど浸透していません。

理由は単純で、グラフィックやITスキルといったオンラインで納品可能な作品を作る業界は、学生レベルでも依頼があったり仕事がもらえる可能性があるのに対し、建築学科は どれほど優秀な学生であっても学生に設計の仕事を依頼する人がいないからでしょう。

(デザイン・IT業界ではポートフォリオサイト経由で採用の声がかかる学生は結構いますが、建築・インテリア業界ではまずありえません)

要するに、ポートフォリオサイトを作ってもそれが進路選択や就職に対して結びつかないからだと思います。

とはいえそれはあくまで就活に関しての話であって、自己分析や成長の記録付け、学生同士でのコミュニケーションや学外・業界と交流をはかるといった目的のためには、オンラインポートフォリオは大きな武器といえるでしょう。

というわけで、いくつかオンラインポートフォリオに最適なサービスをここに紹介します。

WEBポートフォリオサイト①:RESUME(レジュメ)

「だれでも簡単に美しいWebポートフォリオを作成できる」ことを目指して作られたWeb Service。

僕がここでグダグダ語るよりも、RESUMEを作ったエンジニアの方自身によるnote記事や本人のポートフォリオサイトを見たほうが、その魅力がわかりやすいと思います。

とにかく最短でポートフォリオサイトをつくるならコレではないでしょうか?

WEBポートフォリオサイト②:Adobe Portfolio(アドビ ポートフォリオ)

建築学生ならだれもがお世話になっているであろうAdobe社によるポートフォリオサイト作成ツールです。

コーディングなしでおしゃれなポートフォリオサイトが作れる上、ヘッダーとフッターが消せたり独自ドメインが設定できるなど、より本格的なサイト設計が可能となっています。

「RESUMEより更に本格的なWebsiteが作りたいけど、WordPressまで行くとちょっと面倒。」

という人はこちらがおすすめです。

WEBポートフォリオサイト③:ViViViT(ビビビット)

記事冒頭でも少し触れた「ViViViT」が提供するポートフォリオサービスです。

ポートフォリオが作れるだけでなく、採用担当者とのコンタクトや斡旋まで含めた、クリエイターのための就職支援サービスです。

ただし建築業界の利用率は極めて低い為、インテリア業界やゲーム業界に鞍替えしたい人以外はそんなに使わないと思います。

WEBポートフォリオサイト④:note・はてなブログ

「ガッツリ意匠設計系というよりは、文章とかデータとかで建築論を語りたい」 みたいな人であれば、あえてこうした文章系のメディアやブログサービスを利用するのも有りだと思います。

就活向けのポートフォリオの作り方 4選

次に、Illustrator・InDesignといったソフトをもちいた、本格的な(就活で求められがちな)紙媒体のポートフォリオ を作成する方法について、4つに分類して解説します。

建築学生のための、Illustratorの学び方

建築学生のための、Illustratorの学び方

建築学生のための、InDesignの学び方

建築学生のための、InDesignの学び方

就活向けな形式①:A3ポートフォリオ・作品シート

- 製作の手軽さ:◎

- 自己満足感:△

- 見てもらいやすさ:◎

- 面接での利用頻度:◎

その名の通り、A3一枚の片面もしくは両面という限られたスペースに、自分のこれまでの設計をまとめるというものです。

最もシンプルなポートフォリオの形式であり、かつ大手設計事務所やゼネコンの採用に非常によく使われるフォーマットです。

(応募者が多いと分厚いポートフォリオ は邪魔なので、こうしたコンパクトなポートフォリオの提出が求められます。)

また大学やゼミによっては、こうした一枚物のポートフォリオ作成が課題として課されるところもあるようですね。

魅力的・個性的にまとめ上げるにはかなりのスキルが必要なフォーマットですが、規模が小さい分製作も楽ですし、情報量が少ないので気軽に友人や教員に見せてコメントをもらいやすいです。

コンビニで手軽に印刷できる手軽さを鑑みても、あるいは将来の就活のことを踏まえてみても、初心者はまずこの1枚ポートフォリオから作り始めるのがいいかと思います。

就活向けな形式②:クリアファイル閉じ

- 製作の手軽さ:◯

- 自己満足感:△

- 見てもらいやすさ:◯

- 面接での利用頻度:◎

A4-A2サイズ程度のクリアファイルに、印刷機で印刷した紙を挟み込むという、おそらく最もポピュラーなポートフォリオのまとめ方です。

まぁぶっちゃけた話、建築学科の就活用ポートフォリオは、企業から特に指定がなければ、前述のA3ポートフォリオかこのまとめ方でいいと思います。

アイデア性が要求される広告代理店への入社とかの場合、製本方法や表紙裏表紙に個性を出すのも一つの戦略として有りなのですが、

建築業界では辺に奇をてらった綴じ方をしてしまうと

「この人デザイナーになりたいの?建築家になりたいの?」

といった印象に受け取られかねません。

建築学科のポートフォリオはこのぐらいスタンダードな方が、就活目的では無難だと思います。

一応クリアファイル綴じの弱点としては

- なんとなく安っぽい印象を与えてしまう

- ページが滑ったり張り付いたりして捲りにくい

- 重いしかさばるし、ページ数を調整できない

- (リングファイルは更にかさばるし読みにくい)

などがあります。

就活向けな形式③:コンビニ印刷・中とじ製本

- 製作の手軽さ:◯

- 自己満足感:◯

- 見てもらいやすさ:◎

- 面接での利用頻度:◯

「クリアファイルは野暮ったくてなんかヤダ。でも印刷業者に頼むのはハードルが高い!」

という人におすすめなのは、「コンビニ製本・コピー本」です。

印刷所に注文して印刷・製本した書籍に対し、「家庭用印刷機やコンビニの印刷機でコピー用紙に印刷し、ホッチキスや製本テープによって手作業で製本した冊子」を指す俗称で、主に同人誌文化において使われている単語です。

コンビニに設置してある複合機の印刷性能が向上したからこそ出来る手法と言えるでしょう。

セブンイレブンが、公式に作り方を紹介しています。

(セブンイレブン以外でも、大手コンビニチェーンの複合機なら大抵製本可能です)

▼解説動画

また、コンビニ製本にあたってはこのような中綴じ製本専用のホッチキスがあると、非常にシャープな見た目の冊子を作ることが出来るようになります。

就活向けな形式④:Kinko’sなど、印刷製本業者に依頼

- 製作の手軽さ:△

- 自己満足感:◎

- 見てもらいやすさ:◎

- 面接での利用頻度:◎

最も本格派な、ポートフォリオの綴じ方だと思います。

自分で誌面のレイアウトを検討し、紙や印刷方式を指定してデータを入稿し、本格的に製本・裁断された冊子を作るという、非常に上級者向けの方法となります。

例えば、通常印刷会社に依頼する場合は

- CMYKとRGB

- オンデマンド印刷とオフセット印刷

- 表1~表4

- のど・小口・トンボ・塗り足し

といった専門用語の意味を理解していることが前提となるため、ほとんどの建築学生にとってはハードルが高くなるかと思います。

数十〜数百社に配布するようなケースか、設計以外の分野でも活躍したいという思いがある方でしか、メリットのない製本だと思います。

印刷業者への依頼は、それだけで記事が一本か2本かける情報量なので、今回は割愛します。

(希望があれば新しく記事を書きます。)

有名な印刷サービスとしては、まずKinko’sが挙げられるでしょう。

Kinko’sは北海道から沖縄まで全国的に展開する、店舗型のオンデマンドプリントサービスです。

印刷・製本・裁断といった業務用機材を店内に常設しており、USBにデータを保存して店舗に立ち寄れば、その場で機材を利用して製本作業を行うことができます。

逆に、

- 50部以上など、大量に印刷・製本する必要がある

- 時間がかかってもいいのでオンライン納品・郵送してほしい

というケースの場合、完全オンラインの印刷・製本サービスを利用して入稿・配送することが可能です。

3.製作の準備をしよう

完成形のイメージが固まったら、いよいよ製作作業に入ります。

STEP1:掲載する作品の文章・画像を検討しよう

まずは手持ちの図面やパースなど、掲載ししたいデータを整理・作成しておきましょう。

- どの作品を載せるのか

- その作品には図面やパースが何枚あるのか

- 絶対に載せたい図面や模型写真はあるのか

- それぞれの作品のタイトルやキャッチコピー、解説文はどんなものか

といった、素材となるデータの整理やフォルダ分けを最初に行っておくと、後からの製作がスムーズに進みます。

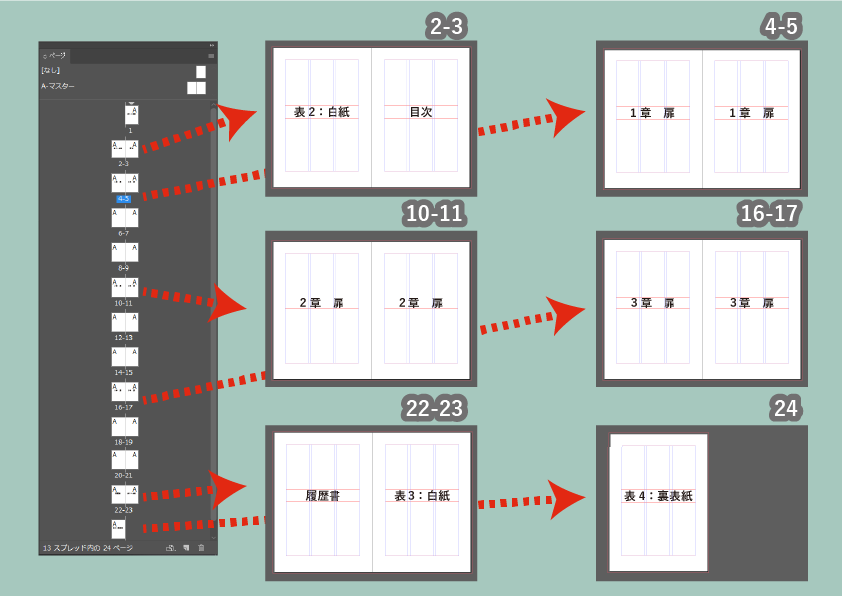

STEP2:台割を作ろう

数ページ程度の小冊子なら別ですが、ページ数の多いポートフォリオを作成する場合は冊子全体の構成・目次を先に作っておいたほうが効率的にポートフォリオを作れます。

そのような「これから作成する冊子の何ページにどのようなコンテンツを載せるか?」という設計図を作る作業を、専門用語で「台割を切る」と言います。

まずはポートフォリオの目次を作成しましょう。

例えば24ページ程度の本格的なポートフォリオに3作品を載せる場合、ポートフォリオの構成は下記のようになります。

- 表紙

- 目次

- 履歴書

- 作品1

・メインパースと課題概要

・ダイアグラム(周辺状況・ゾーニング・社会背景など)

・各種図面(平面図・立面図・断面図など)

・模型写真・パース - 作品2

・メインパースと課題概要

・ダイアグラム(周辺状況・ゾーニング・社会背景など)

・各種図面(平面図・立面図・断面図など)

・模型写真・パース - 作品3

・メインパースと課題概要

・ダイアグラム(周辺状況・ゾーニング・社会背景など)

・各種図面(平面図・立面図・断面図など)

・模型写真・パース - その他作品一覧

- 裏表紙

このとき

- どの項目に何ページ使うのか

- どのページで見開きにするのか

- どのような章立てにするのか

などを、エクセルやInDesignを用いて検討しておくひつようがあります。

ようするに、いきあたりばったりで作品を掲載するのではなく、ある程度のページ数の構成を決めておこうという話です。

STEP3:データをレイアウトしよう

最後に、用意した素材を紙面上にレイアウトしていきましょう。

基本的にはInDesignやIllustratorのようなグラフィックデザインソフトを使うのが普通ですが、場合によってはタブレット端末の無料レイアウトソフトとか、PowerPointなどのプレゼンツールで作ることも可能です。

本ブログでは、InDesignを用いたポートフォリオの作成に関する解説記事も作成しています。

建築学生のためのInDesign入門講座(ポートフォリオ編)

建築学生のためのInDesign入門講座(ポートフォリオ編)

建築学生のためのInDesign入門講座(ポートフォリオ編②)

建築学生のためのInDesign入門講座(ポートフォリオ編②)

STEP4:印刷・製本しよう

データが完成したら、いよいよ印刷と製本です。

詳細は前述しているため割愛しますが、大学の複合機で両面印刷したデータを、文具店で買ったクリアファイルに綴るのでも十分だと思います。