この記事では「建築用3DCAD・BIM」などの、建築における3次元モデリング系ソフトについて、その概要やできること、そしてその具体的な学び方について解説します。

概要

3DCADとは?

建築学科において、図面は非常に重要な意味を持つ書類です。

しかし一方で図面というものは、3次元の空間を無理やり2次元に単純化したものにすぎず、それによって伝えられる情報には限界があります。

特に、「短時間で」「立体的な情報を」「専門外の人に伝える」となると、図面はあまり有効なコミュニケーション手段とは言えません。

そこで、PC内にデジタル上の模型・3DCGを作成し、そこから図面を出力するソフトが、2010年代ごろから建築業界にも普及し始めるようになりました。

本ページでは、こうしたバーチャルな建築模型を作成し、そこから図面やパースを出力するソフトを、便宜上総じて「3DCAD」と呼びたいと思います。

3DCADで、できること

建築学科において3DCADは、主に下記のような用途に用いられます

- 平面図・断面図・立面図の作図

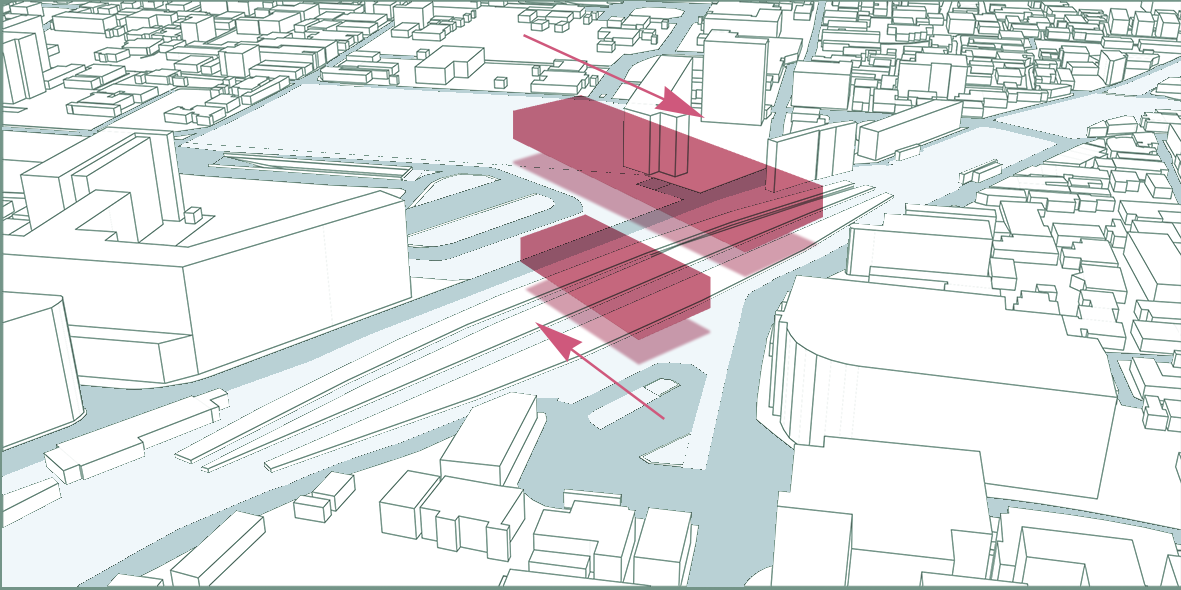

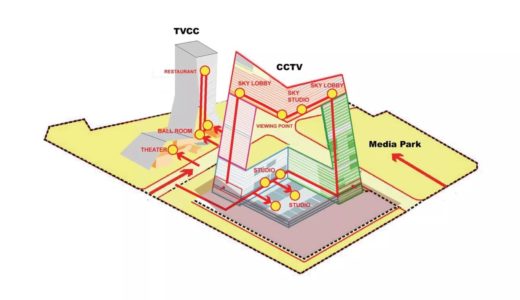

- ダイアグラムの作成

- 3Dパースの作成

- VRとの連携

▼できること一例

学習の優先度

3DCGを使えば、見た目に華やかで情報量の多い図面やパースを効率的に作れるようになります。

また近年では、実務におけるBIMソフトや高機能なモデリングソフトの重要性はますます上がっており、学生といえども設計士を目指す以上は、こうしたソフトの学習は避けては通れない存在となっています。

ただし、BIMやモデリングソフトを使いこなすためには、前提としてPhotoshopやCADソフトを扱えるだけの知識が必要なのも事実です。

そのため、BIMソフトの学習は非常に重要なものではありますが、まずはその基礎的スキルとなるスケッチやレタッチのスキルを磨く必要があります。

【図面・パース・ダイアグラム】建築プレゼンに必要なスキルを、学習ロードマップとしてまとめてみた

【図面・パース・ダイアグラム】建築プレゼンに必要なスキルを、学習ロードマップとしてまとめてみた

3DCADの入手方法・購入プラン・価格(2020年4月現在)

一口に2DCADといえども、そこには

- モデリングソフト:映画・ゲーム・アニメーションなど直感的で柔軟な変形に強いソフト(厳密な寸法が重視されない)

- 3DCAD:建築・工業など、厳密な寸法調整と出力が求められるソフト

- BIM:建築・自動車設計などにおいて、構造・環境・費用・施工手順などもシミュレーションできる、高機能な3DCAD

など幾つかの種類があります。

ただし現在では、「モデリングソフトのCAD化」「3DCADのBIM化」「モデリングソフトとBIMの連携強化」が進んでおり、3つの境界線は曖昧になりつつあります。

また、学生レベルでは作成する建築設計にもそれほどの厳密性を求められないため、3つの違いを在学中に実感することはあまりないかと思います。

建築学科で特に利用されている(これから注目を集めそうな)CADは多数ありますが、この記事では主に下記のものを解説します。

- SketchUp(スケッチアップ)

- Revit(レービット)

- ARCHICAD(アーキキャド)

- Rhinoceros(ライノセラス)

それぞれのソフトの違いや選び方については、下記の記事をご覧ください。

建築学生のための2次元CAD・3次元CAD徹底比較

建築学生のための2次元CAD・3次元CAD徹底比較

SketchUp

最も手軽な3次元モデリング作成ソフトで、建築だけでなくインテリア・映像作品・漫画の背景にいたるまで愛用されています。

あくまで3次元CADではなく3DCGソフトなので、図面からモデルを立ち上げたり、モデルから図面を書き起こすなどはできません(有料版ではCADで描いた図面を取り込むことができるなど複数機能追加)。

非常に人気も高く、教材や解説書も広く出回っている有名なソフトですが、近年では後述のBIMやパラメトリックなモデリングソフトにややシェアを押され気味です。

Revit

2DCADにて紹介したAutoCADと同じく、Autodesk社が販売するBIMソフトです。

2DCADにおける王道がAutoCADであれば、BIMにおける王道がRevitといえるかもしれません。

ただしAutoCADとは全く異なる思想で開発されており、かならずしも相性がいいというわけではありません。

また、Revitに対応しているVPLプラグインに、Dynamoがあります。

参考書籍も少なく、いまいち知名度に欠ける存在ではありますが、BIMをダイレクトに操作できるVPLということで、今後の発展が期待されています。

archiCAD

日本国内でのシェアは2DCADも含めるとさほど大きくありませんが、直感的なUIでBIMの入門ソフトとして大きく貢献しているソフトです。

BIMの黎明期にも、大手ゼネコンなどにおける大規模なプロジェクトを手がける分野へのBIM導入に積極的に採用されました。

結果、前述のRevitがアメリカでシェアを獲得しているのに対し、こちらのARCHICADが欧州で使われている形で、BIM二大勢力となっています。

個人で扱うsolo版に加え、複数人数での協同作業機能が豊富な通常版、学生無料のアカデミック版があります。

Rhinoceros

- 価格(体験版):無料(90日間)

- 価格(学生非バンドル版):36,000円(買切り)

- 価格(学生バンドル版):90,000円(買切り)

- 価格(通常版):144,000円(買切り)

- 機能:3次元CAD

- 公式サイト: Rhinoceros 3D

最近勢力を伸ばしている、今最も熱いモデリングソフトの一つです。

学生用の無料版は存在しませんが、買い切りで15万円とCADソフトにしては比較的低価格なため、大学院生など卒業間近に購入する学生も多いのではないでしょうか。

バンドル版を選択すれば、レンダリングソフトFlamingoなど追加パッケージがついてきます。

元々が航空機などを設計するCADであっただけに、自由曲面の造形に優れ、滑らかで有機的・数学的なモデリングに真価を発揮します。

プログラミング言語であるPythonやGrasshopperと連携し、パラメトリックに設計することも得意であるなど、建築業界における「コンピュテーショナルデザイン」の代名詞とも言えるソフトです。

–

またこちらの記事には、有名設計事務所が利用しているCADソフトの種類がまとめてあります。

有名建築設計事務所で利用されているCADソフト まとめ

有名建築設計事務所で利用されているCADソフト まとめ

学ぶために必要なもの

PC

当たり前ですが、PCソフトなのでPCが必須になります。

(iPad版のIllustratorもありますが、機能的に低すぎて話にならないレベルなので割愛します。)

それぞれのソフトの推奨利用環境は、以下のとおりです。

CPU:1GHz(2GHz以上推奨)

RAM:4GB(8GB以上推奨)

GPU:OpenGL3.1以降対応かつ、メモリ512MB以上(1GB以上推奨)

ストレージ:500MB以上の空き容量(700MB以上の空き容量推奨)

CPU :SSE2 テクノロジ対応のマルチコア

RAM:最低8GB(16GB以上推奨)

GPU:DirectX 11 対応のグラフィックス カード

ストレージ:30 GB のディスク空き容量

CPU :4コア以上必須

RAM:16GB以上(32GB以上推奨)

GPU:Open GL 3.2以降

ストレージ:5GB以上の空き

CPU :Intel Core i5 2GHz以上

RAM :8GB以上推奨

GPU:OpenGL 2.0以降

ストレージ:600MB以上の空き(Macなら2GB以上推奨)

以上を踏まえ、適切なスペックをもつPCを用意する必要があります。

PCの選び方に関しては、下記の記事を御覧ください。

0から始める、建築学生のためのPC選び入門

0から始める、建築学生のためのPC選び入門

また3DCADやBIMは、より高度なグラフィック処理が要求されるため、独立グラフィックボードの搭載が必須となります。

そのため、下記の2記事も確認し、グラフィック性能に関する基礎知識を持っておくとベターです。

建築学科の学生がなるべくリクルート等を使わずに就活する方法

建築学科の学生がなるべくリクルート等を使わずに就活する方法

建築学生が買ってはいけないノートPCの特徴

建築学生が買ってはいけないノートPCの特徴

製図のリテラシー

そもそも、CADソフトは「製図ソフト」ですから、建築図面を作図する最低限の知識や経験があることは前提になっています。

これは、2Dであろうと3Dであろうと同じことです。

そのため、いきなりCADソフトを学び始めるよりも、いちど「図面の描き方」を学んだ上でCADに挑むほうが、効率的な学習になるかと思います。

(もちろんいきなりCADに挑むのもありですが……)

図面の書き方を学ぶ方法ですが、一般には下記のような「図面集」の図面を「模写・トレス」することで学ぶのがもっとも効率的かとおもいます。

図面模写・模型製作の必需品!名作住宅の平面・立面・断面図を収録したおすすめ本4冊

図面模写・模型製作の必需品!名作住宅の平面・立面・断面図を収録したおすすめ本4冊

添景・背景・テクスチャ素材

それから、人物や樹木の添景データ、芝生やレンガと言ったテクスチャーデータ、青空や町並みと言った背景画像の素材を、ある程度まとめてPCにダウンロードしておくと、作業がスムーズになります。

【添景・人・樹木】建築図面・ダイアグラム作成に最適なフリーイラスト素材サイトまとめ

【添景・人・樹木】建築図面・ダイアグラム作成に最適なフリーイラスト素材サイトまとめ

過去の設計作品

また、いきなりソフトの使い方から学び始めるよりも、まずはアナログでもいいので自分の作品を作っておくことをおすすめします。

建築設計課題の独学完全マニュアル(仮)

建築設計課題の独学完全マニュアル(仮)

まだ設計課題が出題されていない一年生の方は、下記の記事も参考にしつつ、自分なりの設計をまずは作ってみることをおすすめします。

「設計力」を鍛えるためのトレーニングメソッド

「設計力」を鍛えるためのトレーニングメソッド

「作りたい建築が無い」という建築学生に送る、建築設計のトレーニング帳

「作りたい建築が無い」という建築学生に送る、建築設計のトレーニング帳

学習方法

3DCADの学習の手順ですが、

- 書籍やネットのお手本どおりに、作品を作る

- 学んだスキルを、過去の作品に活かす

- 設計課題やコンペで、実践力を身につける

という流れを踏まえるのがいいかと思います。

補足

こうしたデザイン系の知識は、実は英語で検索したほうが遥かに良質な情報にアクセスできます。

例えばYou Tubeには、海外の建築系グラフィックデザイナーによる無数のIllustrator・Photoshopのチュートリアル動画が公開されています。

初心者の頃はつい日本語だけで検索してしまいがちですが、スキルアップのためにはぜひとも英語での情報収集にも手を出してみましょう。

幸い、こうしたビジュアライゼーション系のスキルに関しては、ほとんど語彙力もリスニング力がも要求されません。

https://gakka-gokko.com/drawing-youtube/

1.解説書のお手本を真似して作図する

ここでは学ぶ目的別に、おすすめの学習教材をご紹介します。

いずれの教材も

- 初心者の利用を前提にしている

- お手本を真似しながらステップバイステップで学べる

- 作中に使用されている教材を自分でもダウンロードできる

ことを、最低限の水準としてます。

SketchUpの勉強法

SketchUpは建築系以外の書籍も含めると、膨大な量の解説書が出回っています。

そんななかでも、Obra Clubがおくる『やさしく学ぶSketchUp[SketchUp Make/Pro 2017対応]』は、より建築・インテリアに特化したSketchUp指南書です。

積み木のようなシンプルなモデリングから「机→部屋の内装→一軒家」とスケールを広げながら学習することが出来、初心者にもわかりやすい一冊だと思います。

前述の通り、SketchUpの無料版には図面データを取り込む機能が無いのですが、本書には無料版にも対応した図面が予め添付されており、スムーズに学習を開始することが出来ます。

Revitの勉強法

Revitの学習にあたっては、公式サイトが学習教材を公開しています。

マンション一棟を教材に、全389ページ(実質的には335ページ)によって、実施設計を学ぶことができます。

書籍としては、入門向けの一冊として『はじめてのAutodesk Revit&Revit LT 2017対応 実践! BIM入門ガイド』を上げたいと思います。

内容としては、AutoCADで下書きした図面(添付データあり)をもとに3次元モデルを立ち上げ、図面やプレゼンテーションシートとしてまとめるまでの流れが紹介されています。

また、Revitの重要な機能の一つである「ファミリ」についても取り上げられており、Revitの魅力を広く浅く理解するには最適の書籍化と思います。

(実施設計や構造設計レベルには触れられていません。)

この本だけでは不十分という方は、加えて『Autodesk Revit ではじめるBIM実践入門』の購入をおすすめします。

また前述したとおり、RevitのVPL機能である「Dynamo」も、近年では注目を集めています。

Dynamoはまだまだ発展途上中のため、まとまった学習書籍すらほとんど存在しません。

ただし、下記公式サイトにて丁寧な解説があるため、Revitプレイヤーの方はこちらからの学習をおすすめします。

ARCHICADの勉強法

日本においてBIMの普及初期から浸透していたこともあり、ARCHICADに関する情報はRevitのそれより数段多い印象です。

学生がARCHICADを学ぶ最初の一冊としては、まず『やさしく学ぶArchiCAD超実践テクニック』がおすすめです。

本書はBIMの教材としてはめずらしく木造一戸建て住宅を題材としており、また内容的にも細かい設定や複雑な使い方はあえて省略して記述されていることから、これから初めて建築を学ぶ1年生や2年生でも、課題に活かしやすい一冊かと思います。

ショートカットキーを多用しており、本書の使い方をまねるだけで自然と制作業務が効率的になっていくのも、他のARCHICAD書籍にはあまり見られない特徴と言えるでしょう。

この書籍だけでは物足りなかったという方は、ぜひ『ARCHICAD 21ではじめる BIM設計入門 [企画設計編]』にも挑戦してみましょう。

こちらもArchiCADの入門書ですが、架空の5階建てRC造ビルを作り上げながらその基本的な使い方を学べます。

学生レベルの企画設計だけでなく、基本設計・詳細設計もふくめた解説があるのがうれしいです。

これら2冊の設計を繰り返し反復すれば、学生レベルで必要なARCHICADの水準は優に超えられるかと思います。

ちなみに、下記の『ARCHICAD 22ではじめるBIM設計入門[基本・実施設計編]』は完全に実務設計レベルの図面を学べる一冊のため、間違えて購入しないように注意してください。

学生向けには、かなり難しく専門的な内容となっています。

またオンライン上でのライノセラス学習サイトとして、日建設計が社内用に開発したトレーニングサイトARCHICAD-Learning.comがあります。

トレーニングコースでは、ファンズワース邸を題材にARCHICADの使い方を無料で学習できるので、ここから始めるのもおすすめです。

Rhinocerosの勉強法

ステップバイステップでRhinocerosの使い方が学べる一冊としては、日建設計の山梨知彦氏が監修した『Rhinocerosで学ぶ建築モデリング入門』を紹介したいと思います。

こちらは、著者が実際に設計した「ホキ美術館」と、架空の16階建てオフィスビルを題材に、Rhinocerosの使い方を学ぶ書籍です。

残念ながら本書では建物の内観までの解説には至らず、ボリュームスタディや外観の検討までの解説しか掲載されていませんが、Rhinocerosで頻出のコマンドや最低限の操作知識は十分に身につく、最初に取り組むのに最もおすすめの本だと思います。

モデルデータはコチラに。

また、RhinocerosにはVPLプラグインであるGrasshopperが有名ですが、

残念ながら建築をお手本にその作り方を紹介するGrasshopperの解説書は2020年段階では存在しません。

そのため、Grasshopperを学ぶには『コンピュテーショナル・モデリング 入門から応用 Grasshopper × スクリプトで極めるアルゴリズミック・デザイン』など、プロダクト系デザインやゲーム系デザイン分野の書籍も援用しながら学ぶ必要があります。

オンラインでライノセラスを学習するのであれば、日建設計が社内用に開発したトレーニングサイトをRhino-GH.comが、社外向けにも無料で公開されているので、そこから学習を始めるのがいいでしょう。

ライノセラスでミースのファンズワース邸をつくる7Lessonと、グラスホッパーに関する5Lessonが動画公開されており、効率的にライノセラスを学ぶことができます。

2.過去の課題の手描き図面をデジタル化してみる

上記の書籍でCADの基本的な使い方を学んだあとは、実践あるのみです。

しかし、教本の指示通りにソフトを操作できたからと言って、いきなりその技術を使いこなせるわけではありません。

そのため、学んだ知識をいきなり設計課題やコンペと言った締切のある作品制作に利用するのは、あまりおすすめできません。

初めて学んだ知識の実験台は、いきなり設計課題にぶつけるのではなく、まずは過去作品のリメイク・ブラッシュアップにぶつけることを強くおすすめします。

例えば、Photoshopで写真を合成したり線画を着色する方法を今日学び終えたのであれば、そのスキルで一年生や二年生のころにつくったアナログ作品のデジタル化・ポートフォリオ化に取り組んでみましょう。

【就活向け】建築学生のポートフォリオ作成で一番大切なこと

【就活向け】建築学生のポートフォリオ作成で一番大切なこと

あるいは、前回の設計課題が締め切りまでに間に合わず、未完成のまま終わっているのであれば、その作品のリベンジに挑戦してみましょう。

前回は締切のせいで最後までこぎつけられなかった作品に対し、あたらしく学んだ2DCADの技術を使って「完成」を目指すのです。

設計課題が終わらない建築学生が締切に提出するために、スケジュール管理よりも大切なこと

設計課題が終わらない建築学生が締切に提出するために、スケジュール管理よりも大切なこと

というわけで、ソフトの使い方を学んだ後は、実践あるのみです。

平面図・断面図・立面図の作図

まずは王道である「平面図・断面図・立面図」の書き方を学びましょう。

これまでの課題や自主制作で、手描き製図をした図面があるのであれば、それをデジタル化してみましょう。

おそらくそのときに、「この部分ってどういう操作をすればかけるんだろう?」というような壁にぶち当たるかと思います。

そういうときは、「逆引き」と呼ばれるような解説書など、すでにある程度そのCADを利用できる人をターゲットとした書籍から、より深くソフトの利用を学ぶことがおすすめです。

例えばSketchUpで言えば、『SketchUp ベストテクニック100 (エクスナレッジムック)』などのテクニック集が一冊あるだけで、中級~上級へのステップアップの大きな手がかりとなることでしょう。

その他、RhinocerosとGrasshopperの操作では、適切なコマンドを適切なタイミングで使えることが、高品質なモデルを効率的につくる上で必須の能力と言えるでしょう。

コンピューテーショナル・デザインの先駆者、豊田啓介による『Rhinoceros+Grasshopper 建築デザイン実践ハンドブック (建築文化シナジー)』は、そのコマンド操作のうち特に頻出の操作をわかりやすくまとめた一冊として非常に高い人気を誇っています。

ステップバイステップでお手本となる作品を作っていくタイプの解説書ではなく、機能を網羅的・体系的にまとめるタイプの本なので、ある程度Rhinocerosに慣れた人向けです。

こうした「技法集」といった書籍も援用しながら、ぜひこれまでに作成してきた建築課題やコンペの作品を、3Dモデル化してみましょう。

3Dパースの作成

3DモデルやBIMモデルの魅力は、図面の出力だけではありません。

なんと言っても、迫力があって建築の魅力をダイレクトに伝える、「建築パース」の作成が重要です。

多くの学生にとっても3DCADを学ぶ最大の理由は、この「かっこいい3次元パースの作成」にあるのではないでしょうか?

まず3Dパースの作成に関しては、

- モデリング

- レンダリング

- レタッチ

という3STEPを踏む必要があります。

レンダリング?レタッチ?お洒落でリアルな建築パースを作るための基礎知識

レンダリング?レタッチ?お洒落でリアルな建築パースを作るための基礎知識

3DCADでできるのは、1つ目のステップである「モデリング」までです。

レンダリングに関しては、一部モデリングソフトに同梱されているものもありますが、基本的には別のソフトを用意する必要があります。

3つ目のステップである「レタッチ(ポストプロダクション)」に関しては、Photoshopによるパースと写真の合成方法を、下記の記事にて解説していますので、御覧ください。

Photoshopで建築パースと敷地写真を合成する方法を実例で解説

Photoshopで建築パースと敷地写真を合成する方法を実例で解説

ダイアグラムの作成

また、3DCADが使えるように慣れば、ダイアグラムの表現の幅も大きく広がります。

建築ダイアグラムとは?有名設計事務所の事例でわかる建築図解の基礎知識

建築ダイアグラムとは?有名設計事務所の事例でわかる建築図解の基礎知識

ぜひモデリングしたデータを利用し、IllustratorやPhotoshopを使って、ダイアグラムを作成してみましょう。

VRとの連携

最後に、VRとの連携についても紹介しておきます。

殆どの学生にとってVRはまだまだ遠い存在かと思います。

しかし、実はVRによって自分の設計した建築空間に飛び込むための知識や設備は、みなさんが想像するよりずっとお手軽なものかもしれません。

モデリングした空間をVRで体験するために必要なものとしては

- VR用ヘッドギア

- ゲームエンジンソフト(UnityやUnreal Engine4など)

- 簡単なプログラミング知識(C#など)

が挙げられます。

建築業界のための、入門用VR機器の選び方

建築業界のための、入門用VR機器の選び方

建築を学ぶ人のための、おすすめプログラミング言語とその学習法

建築を学ぶ人のための、おすすめプログラミング言語とその学習法

3.設計課題やコンペで、実践力を身につける

ここまでのステップを踏んできたあなたなら、もう迷うことはありません。

すでにIllustratorの扱いは、あなたの得意分野になっているはずです。

新しく出題される設計課題やコンペ作品にたいし、これまで学んだ全部をぶつけて、自分が求める理想の建築作品を追求してください。

まとめ記事

【図面・パース・ダイアグラム】建築プレゼンに必要なスキルを、学習ロードマップとしてまとめてみた

【図面・パース・ダイアグラム】建築プレゼンに必要なスキルを、学習ロードマップとしてまとめてみた

建築学生のための2次元CAD・3次元CAD徹底比較

建築学生のための2次元CAD・3次元CAD徹底比較