初めてPCを買うときの大きな障害となるのが、PCスペックにまつわる専門用語の理解でしょう。

特に建築学生の場合は一般的な大学生がPCを買う場合と異なり、デザインソフトや設計ソフトなどといった高性能なPCスペックを要求するアプリを学ぶこともしばしばですから、PCへのより深いが求められています。

そこでこの記事では、PCのスペックの中でも特に重要な単語である

- プロセッサー(CPU・GPU)

- メモリ(RAM)

- ストレージ(HDD/SSD)

の3つの単語を中心にその意味を紹介し、かつそれらの性能が建築系アプリを扱う上でどのような意味を持つかについて、解説していきたいと思います。

▼まとめ記事

0から始める、建築学生のためのPC選び入門

0から始める、建築学生のためのPC選び入門

PCのスペックを意味する3つの指標

俗に「ハイスペックPC」という表現がなされることがあります。

では、どのようなPCがハイスペックなのかというと、前述の

- プロセッサー(CPU/GPU)

- メモリ(RAM)

- ストレージ(HDD/SSD)

にまつわる性能のが高いものをこう呼ぶことが一般的です。

というのもこの3つの数値が、人間で言うところの「頭脳」にあたるパーツだからです。

利用したいソフトの性能に対しこの数値が低すぎると、操作が重くなる、ソフトが動かなくなる、PCがクラッシュするということが頻繁に発生するのです。

よってPC初心者は、まず上記3単語の意味を理解することが重要となってきます。

一つずつ順番にみていきましょう。

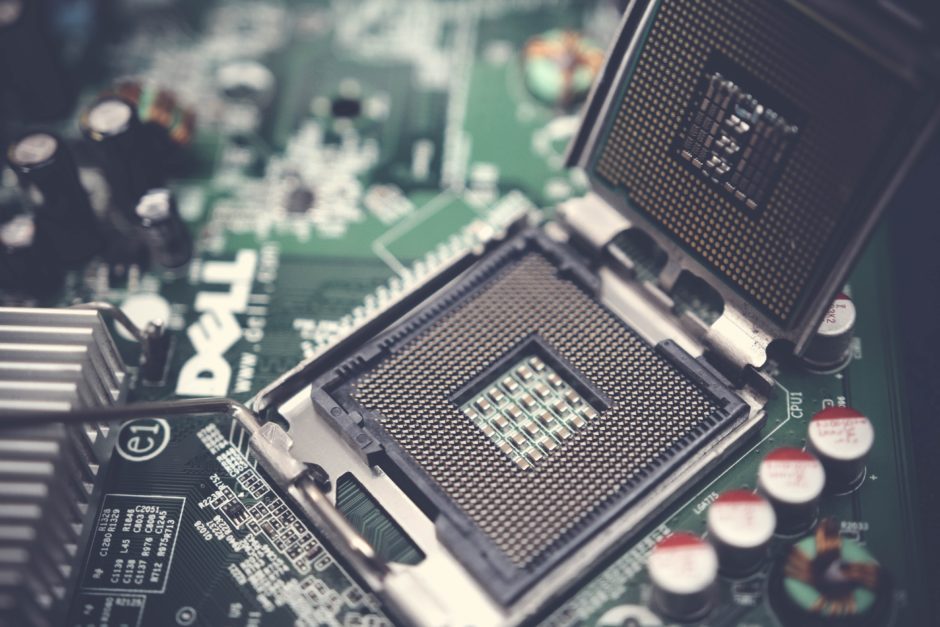

プロセッサー(CPU/GPU)

PCの演算と制御を司る装置を「プロセッサー」といいます。

「Intel入ってる?」のキャッチコピーでおなじみIntel社が開発しているのも、このプロセッサーです。

同じくプロセッサーを開発している企業としてはAMD社やNVIDIA社があります。

CPU(中央演算処理装置)

またPCについて情報を集めていると、よくCPUという単語も耳にするかと思います。

これはCentral Processing Unit(中央演算処理装置)の略称で、その名の通りPCの処理全般を担う最重要部品です。

市販のPCに搭載されているCPUの大半はIntel社のもので、

- Core i9

- Core i7

- Core i5

- Core i3

などの種類がありますが、一般に数字の大きいものほど高性能です。

(まれにPentium, Celeronというシリーズが搭載されているものもありますが、極めて性能の低いローモデルです)

また、「ダブルコア」「クアッドコア」などの単語を目にすることもあるかと思います。

これは一つのPCに二つのCPU(クアッドコアなら4つのCPU)が搭載されていることを意味します。

建築学科では、BIMや3Dモデリングを行う場合、こうした複数のコアを搭載しているPCが必要になってきます。

そのほか、CPUの性能を表す数値としてクロック数(単位はHz)もあります。

こちらも、一般に数値が大きいほど性能がいいのですが、初心者のうちはあまり気にしなくても大丈夫だと思います。

GPU(Graphic Processing Unit)

ゲーミングPCやクリエイター向けPCなど、CPUだけでは映像処理が追いつかないような用途のPCを作成するときは、CPUを補助するために「GPU」と呼ばれるもう一つのプロセッサーを搭載することがあります。

GPUはCPUと違って、どんなPCでも必要という部品であはありません。

大抵のPCでは、CPUがGPUの役割も果たす「内蔵GPU」という形式を採用しています。

特に10万円以下のノートPCには、ほぼ間違いなくGPUは搭載されていません。

(MacBookシリーズで言えば、MacBook Airにも、MacBook Proの13インチ型にも搭載されていません。)

逆に、CPUに加えてもう一つGPUが搭載されているとき、これを「独立GPU」と呼びます。

当然独立GPUのほうが、情報を処理する能力は遥かに上になります。

建築学科でも、普通のCADソフトで図面を作成したり、プレゼンボードを作成するぐらいであれば特にGPUを気にする必要はありません。

しかし、3Dモデリングや動画処理などのより高次元な創作活動をする場合は、このGPUを意識する必要がでてきます。

建築学生におすすめのPCの選び方|グラフィックボードに関する補足

建築学生におすすめのPCの選び方|グラフィックボードに関する補足

厄介なのは、10万円以上もする高価なPCでありながら、GPUの載っていないPCがある点です。

そのため、せっかくBIMやVRエンジニアリングにも手を出そうとハイスペックなPCを買ったつもりが、そのPCにはGPUが載っていなくて、20万円もしたPCが全く役に立たないという自体も発生しうるのです。

本格的なPCを購入したいとお考えの方は、必ずGPUにも注目して購入しましょう。

建築学生が買ってはいけないノートPCの特徴

建築学生が買ってはいけないノートPCの特徴

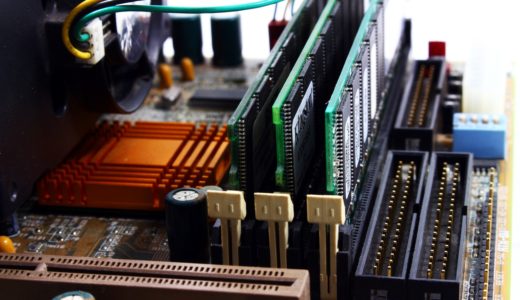

メモリ(RAM)

「メモリ」という単語から、情報を保管しておける容量と勘違いされがちですが、どちらかと言えば「同時並行で作業する能力」というイメージに近いです。

Youtubeで音楽を再生しながらPDF資料を開きつつ、CADソフトで製図をする、のようにいくつものソフトを並行して立ち上げたとき、この「メモリ」の数値の低いPCだと、PCがいっぱいいっぱいになって動作が遅くなりやすいです。

メモリを意味する数値は、

- 4GB

- 8GB

- 16GB

- 32GB

の4つが主流です。

4GBはロースペックで家庭用向き、8GBか16GBがクリエイター向けPCの平均的なスペックで、32GB以降ははかなりハイスペックPC、ぐらいの感覚でしょうか?

大体の建築学生は8GBか16GBのPCを使っているかと思います。

ストレージ(HDD/SSD)

これは、パソコンで作成した図面データや、ダウンロードしたアプリケーションなどのデータをどのくらい保管できるかという数値です。

単位はメモリと同じく「GB(ギガバイト)やTB(テラバイト)」で、市販のモデルでは

- 128GB

- 256GB

- 512GB

- 1TB

- 4TB

と幅広く揃っています。

メモリやCPUと違い、HDDやSSDはノートパソコンでも外付けが容易なため、優先度は下がります。

(CPUやメモリの増設はPCのネジを外して基盤を取り換える大掛かりな改造が必要ですが、ストレージを増やしたければUSBで接続すればOKなので)

しかしストレージの数値に余裕がないと、前述のプロセッサーやメモリが本領を発揮できないという側面もあるようなので、予算に余裕があれば、より大きな容量をもつPCの購入を検討してみてください。

まとめ

さて、ここまでの説明で一通り単語の意味を理解できたのではないでしょうか?

しかし、次に気になる点は

「どの程度のスペックがあれば、どんなソフトが扱えるのか?」

「そのためには、どのくらいの予算が必要なのか?」

という点、いわば性能や価格の「相場感」だと思います。

それをまとめたのが、下記の表です。

この表を作るうえで必要な知識は、下記の2記事にて紹介しております。

本記事に合わせて、こちらもごらんください 。

建築学生のよく使うソフトと、それに必要なPC性能一覧

建築学生のよく使うソフトと、それに必要なPC性能一覧

初めてPCを買う建築学生は、まずMacBookで相場を把握するのがいいと思う

初めてPCを買う建築学生は、まずMacBookで相場を把握するのがいいと思う

▼まとめ記事

0から始める、建築学生のためのPC選び入門

0から始める、建築学生のためのPC選び入門